北極の氷が溶けると海面は上昇するのか?問題 [ネットの話題]

正確に言うと、食塩水に浮かんでいる氷が溶けたら…という話し。

コップに今にもこぼれそうな状態で浮かんでいる氷が溶けても、水はこぼれないというのは有名な話しですが、

あれ?海水と氷(純水)の関係でも、上昇しないんだっけな?と思って、ちょっとチラシの裏に計算してみた。

水に氷が浮かんでいる時は、まあだいたいこんなかんじ。

重さ10、体積11の氷。

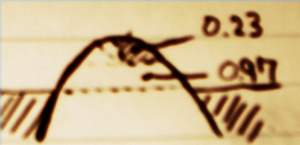

海水を比重1.03とするとこんなかんじになる。

少し、浮き上がる。というより意外と浮き上がっている。

と、いうことは……水面下の10分の1、つまり水面上の氷0.97が溶けたとき水面下にちょうと消える量。

残りの0.23が水面上昇につながる計算となる???

水面上に見えている氷の18%くらいは水面上昇につながるわけですかね?あってるかな??

いや、残りは0.23じゃなくて0.33ですね。とすると、25%かな?

これを実際の北極に当てはめようとすると、氷に残っている塩分濃度とか数字の面でいろいろ出てきて、結構それが計算結果に響いてくるので色々問題ありです。

ただ、「アルキメデスの原理で絶対に水面は上昇しない」と言っていいのかどうか?どう思う、ワトソン君?

ネット上で検索すると、こういう計算はみなさん面倒くさいみたいですな。その気持ちはとてもわかります。

自分で計算するより、すでに計算しているページを探すほうが楽だもんな。

そんなわけで、「この計算を信じるも信じないもあなたしだい」ですよ。

2008-01-21 04:56

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0